以后也许没有什么“故居”之说了(农村除外),或者说不好在大门口挂牌子了,因为平房时代及院落时代于我们渐行渐远。一幢楼里住着三教九流几十家,其中有一家出了个值得纪念的名人,这栋楼便成了某某“故居”了么?好像

朱安随鲁迅来北京后,一共住过三处房子,即八道湾十一号、砖塔胡同六十一号和西三条二十一号。既然朱安“我也是鲁迅的遗物”,那么鲁迅可称为鲁迅故居的住所,朱安亦可称之为朱安故居。这三处房子,尤其是西三条二十一号,鲁迅前后加起来居住的时间是两年零几个月,仅为朱安的十分之一,朱安终老于此,为保护鲁迅藏书做出了决定性的贡献,意义别具,自不必多言。

北京胡同门牌的编号,老的编法是,从胡同东口往西自路北住家一门一门地按一二三四五六七自然数的顺序编门牌,编到西口折到路南接着往下编直至东口为止。八道湾十一号就是从东口进来的第十一户。70年代实行新编法,路北按单号编,路南则按双号编。八道湾十一号新老编法对它来讲都是十一号,而砖塔胡同六十一号新编法则是八十四号了。我这里说的是东西向的胡同,南北向胡同门牌如何编法,我还真没留意。

八道湾十一号

朱安1919年12月29日随鲁迅一起住进八道湾十一号,在这所大宅院里住了不到四年;1923年8月2日,她随鲁迅一起住进了砖塔胡同六十一号。朱安在八道湾的生活几乎没有留下一点声息,还不如仆人和猫狗(周家一直是雇佣人的,鲁迅刚到北京住会馆时就有佣人)。周丰一有两篇文章饶有兴致描述八道湾的仆人和猫狗,一篇是《缺犬残猫》(1936年7月,原载第93期《论语》),讲的是八道湾养过的猫啊狗啊;另一篇是《我家的仆人》(1936年10月,原载第103期《论语》)。鲁迅和周作人这两大笔杆子不写家庭琐事,二十几岁的周丰一正好填补空白,而且周丰一写得很有趣味,字里行间可以看出些东西来――

“仆人老妈最难用。”我好像听见谁这样说过。

真的,老妈难使唤,仆人更难,我现在不嫌麻烦,把我家的一笔仆人总账开了出来。

我们是民国八年到的北平(那时当然叫北京),住在南城的某会馆,仆人是伯父(注,鲁迅)正用着的一个人,等我们移到现在住的地方(注,八道湾),那仆人也就跟了过来,因为他作惯了,用个生人总比不上用熟人,因此他照常在我家作事。

不知道过了多久,这仆人的家眷也由南城迁来了,与我们作了街坊,因此却烦事百出了。

我们由南城移到西城来了不久,会馆内另一仆人愿意跟我们,一个不够用,就叫他也来了,岂知没几个月他竟一病病倒,而且死在门房里了。

接着我家来了一个说话不清的老西儿。

……

同在门房内的当然不止他二人,另外还有一个厨子及一两个车夫,两个车夫却是恨胖子不过,因为他们有事总得经过胖子的手,比如借点钱,借了下来多少得抹他一点,只要胖子一出马,没有不捞点油水的。

……

他(胖子)家一有缺少东西的时候,便从我们这里拿过去,身边好带的便带了过去,不好带的便隔墙一扔,好在隔墙就是他家的院子。大的如藤椅,小的如扫帚簸箕等物,都是可以从墙上扔过去的,我却一次也没有看见过,可是看拿着毛巾包出去的时候却有,那时我并不知道那里面包着的是米。

……

有一天,厨子要到南方去另有高就了。于是又少了厨子,经过三四两转之后才算找到一个,至于那年轻的仆人,一点一点染上了恶习,老西儿则又摆上了先辈的架子,每晚总听见门房里发出咕嘟嘟的抽大烟的声音,接着就冲出奇怪难闻的大烟味,此外他又有喝酒的脾气,天天总见他醉熏熏的,一走过他身边便闻见一股强烈的烧酒味,大白天的,躺在炕上作梦,一切事又都委在新来的下仆身上,一旦到他工钱用尽,他便自己去办,一办当然一毛钱内扣下二分,一块钱内扣下一毛的。只要够他一顿抽及喝的钱,便天下太平了。他的非干不可的职务便是烧澡堂的热水,其余的事他可以一概置之不理。

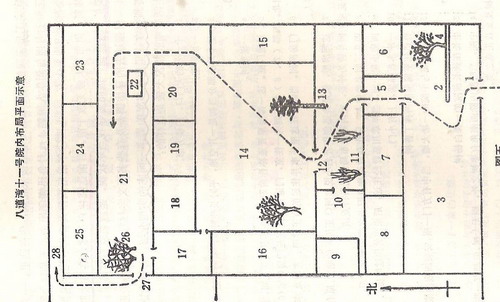

十一号的生活有日式的一面,四合院里有单独的澡堂,并不多见。后来周作人死在这间澡堂,这院里有冥冥之气。大前年晚春的一天下午与止庵先生访十一号,还专门想确认一下澡堂的位置。八道湾十一号我见有两张平面示意图,一张是孙瑛绘制的,院内每间房屋是谁使用的,皆有考订,可信度很高,因为她亲访过周作人、钱稻荪等老人。朱安住室的地位还是最好的(图中20即朱安住室),中院的正房颇为高壮,磨砖对缝,是四合院建筑中级别较高的一种。我多次抚摸它的山墙,想象大院里的恩恩怨怨。

近日读了上海鲁迅纪念馆研究员乔丽华的新书《我也是鲁迅的遗物――朱安传》,很不错,很不容易。“不容易”是说该书报选题时作者的心情――“我要感谢的人很多,尤其要感谢的是王锡荣副馆长。当我忐忑不安地把拟就的提纲交给他时,准备着被他泼冷水,不料他很支持我们提出个人的研究计划,而且很鼓励我们突破成见,发表自己的想法,在鲁迅研究的道路上踏出自己的印迹。”我们已有了二十几部鲁迅传,现在想有一部朱安传本是顺理成章之事,谁还不明白所谓朱安传本质上就是鲁迅传的一个小小的章节。

另一个“不容易”乃是我们博物馆的通病――乔丽华得知北京鲁迅博物馆收藏有朱安遗物――“朱安是西三条故居的最后一位女主人,只要是她在故居的生活用品,都保存了下来,除了一些穿得很破烂的小脚鞋,凡是朱安生前用过的,如水烟袋、衣服、新的小脚鞋等,都保存在北京鲁迅博物馆,包括她为鲁迅守孝的衣服也都在。”――“遗憾的是,要看到朱安留下的遗物需要很多审批手续,我虽然很好奇,但也只能作罢。”我不明白,《朱安传》的作者都不能很方便地看到朱安遗物,那么这些朱安遗物还有什么保存下去的必要。

这书里有一张朱安在八道湾室内的照片,非常清楚,也许是这座周氏大院的人物照相中最清晰的一张。鲁迅在八道湾的院子里拍过照,但未见有鲁迅的室内照片。周作人有好几张室内照片,但都不及朱安这张清晰。还有一张朱安与周家三姐妹的合影(周作人女儿静子和若子,周建人女儿鞠子),地点好像在西三条的东屋前面,阳光照耀在她们身上,是我们见到的最温馨的周家照相。想到鲁迅都没有在西三条留过一张照片,朱安终于有一个地方超过鲁迅了。还要感谢乔丽华的用心,从朱安的后人那得到了从博物馆得不来的珍贵照相。有的时候,还是藏宝于民的好。

作为八道湾十一号的居民,朱安的存在还有一个意义,她很有可能瞧见过盛赞她丈夫――“鲁迅是在文化战线上,代表全民族的大多数,向着敌人冲锋陷阵的最正确、最勇敢、最坚决、最忠实、最热忱的空前的民族英雄。鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向”――的毛泽东,周作人1920年4月7日日记“……毛泽东君来访。”春光明媚的四月,此时朱安有可能到院子里晒被子,正巧碰上了找鲁迅或周作人的毛泽东。

砖塔胡同六十一号

1923年8月2日,她随鲁迅一起住进了砖塔胡同六十一号(新门牌八十四号)。鲁迅日记“二日 雨,午后霁。下午携妇迁居砖塔胡同六十一号。”关于这次疑窦丛生的迁居,我不太赞同乔丽华在“兄弟失和”上所持的看法。她说:“在兄弟感情破裂时,朱安表示随他(鲁迅)一起走,至少也是对他的无声的支持,与他站在同一立场上。对于那些猜测鲁迅对羽太信子不敬的人来说,是不是也算一个回答呢?”想问一句:朱安何曾有过自己的“立场”?朱安何曾有过“无声”的不支持?照乔的逻辑,朱安听说“猜测”之后应该怎样,这个可悲复可怜的女人,连通常的“醋意大发”都不会发生的。如果朱安是一名悍妇,西三条时期川流不息的女师大新潮学生,哪得那么自由地在她眼皮底下来去自如――甚至“自然,还有一位许广平,从1925年3月第一次与鲁迅通信起,她不仅成了这家中的常客,后来有一段时间还住在了这里。”(乔丽华《朱安传》P126)朱安是不敢对鲁迅说半个不字的,这个最基本的事实,我们的传记作家不该随意发挥想象。对于“兄弟失和”之原因,论家不愿意说,不敢说,不清楚,都没关系,惟独拿朱安来作反证,不能不说是最不聪明的说辞了。

砖塔胡同,我去过无数次,因为下乡插队的一位好友王君住在这条古老的胡同,可是当年就没有一次去过鲁迅故居,连看一眼的念头都没有。这也难怪,当年我们可能就不知道胡同里有这么个故居。现在回想起来王君的家离鲁迅故居可能就差几个门。我打电话跟王君核实,原来他家是八十六号,与八十四号是紧邻,我说那是鲁迅故居,他说是么?他只知道西三条有个鲁迅博物馆。他说八十六号比八十四号往后退了一块,这样就能说通八十四号后来将朝北的大门改为朝西开了。北京住房越来越紧张,所以60年代起,许多院子的正门堵上,将门洞变成一间住房,院墙破开改成院门。电话中又核实了一件事,另一个插友吴君也在砖塔胡同住过二十几年,是六十八号。吴君大前年病故,不然我还真想约上他俩重访砖塔胡同,怀历史之旧,怀青春之旧。

俞芳姐妹当年在八十四号与鲁迅朱安相处得很好,五十四年(1980年)后俞芳重访故地,写了两篇文章《北京砖塔胡同六十一号(鲁迅先生一九二三年八月二日-一九二四年五月二十五日住过的地方)》和《第一次到鲁迅先生新屋作客》。前文附了一张八十四号院内概貌及室内陈设图,细致入微,连马桶、床前脚踏板、门栓、晒衣杆都在位置。后文说的是鲁迅迁到西三条后俞芳姐妹去作客。《朱安传》有一张朱安与俞芳姐妹的照相,应是首次公布,只是不知此照是西三条拍的还是在砖塔胡同时拍的。如果是在砖塔胡同拍摄的,就更加珍贵了,因为八十四号似乎没留下一张照片。《朱安传》的价值多不在于观点,而在于朱安照片。

从砖塔胡同东口出去是西四南大街,一直往北扎约四五里就是新街口,八道湾就在那,从经度上算这两个故居在同一经度,笔直笔直地对着。从砖塔胡同的西口(西口最著名的住户是张恨水)出去是太平桥大街,也是一直往北扎约四五里路就是赵登禹路,往右手拐就到了八道湾十一号的后门。后门进去是个小院,这小院是周作人在敌伪时期买下的,这张房契于90年代在嘉德拍卖过,成交价可能是五千元。

西三条二十一号

这处朱安故居最为人知,是因了鲁迅的缘故。我前些天还进去看了看,门窗刚刚重新漆过,两种怯颜色,红和绿,满院子飘着油漆味道,再有一个月,丁香的味道将取代它。我特意看了朱安卧室的牌子,这回实事求是了――“鲁迅原配朱安的卧室”,而早先挂的竟是“鲁迅藏书室”的牌子。

西三条故居保存得最完整,没有像另外两处故居那样任其自生自灭,这自是政府出手的缘故。故居现属于鲁迅博物馆的一部分,馆内有着最强大的鲁迅研究的专业队伍。博物馆的大厅经常举办各种展览及专题研讨会。故居有过几次大修,连房屋的檩柱都更换过。1986年的一次大修费用是五万元,在当年算是一笔大经费了。后面的小院原来有一棵大树,现在还留着砍伐后的树桩。我说这么大的树砍了多可惜。他们说,此树树根已钻到房基底下,往地面拱,威胁到房子了,所以被迫砍了。

鲁迅母亲的卧室后面还曾有过像老虎尾巴一样的小屋,后来在某次修整时给拆掉了。很少有人知道这个掌故,我忘了是在哪本书里看了一张图,两个老虎尾巴并排着。有篇文章这么写着:“1925年4月12日,许广平第一次推开了北京西三条21号两扇不大的黑漆街门,看到了仰慕已久的‘老虎尾巴’,看到了在香烟的迷雾中显得有些朦胧的‘先生’,自然,也看到了那位个子矮矮的小脚中年妇女朱安。”朱安在鲁迅去世之后给周建人写了一封信,主要内容是希望许广平来北京:“许妹择期整装,早日归来。”这个愿望有何不妥?《朱安传》却说:“她与许广平姐妹相称,俨然以鲁迅正室自居,这反映朱安的旧式思想。我们不知道许广平是否有过答复,可以想见,她是无论如何也不能接受这样安排的,更不愿意把自己纳入这样一个旧家庭的格局。”(《朱安传》P171)我前面说此书的学术价值不高,就是说书中这样糊里糊涂的判断语比比皆是。朱安不该“以鲁迅正室自居”么?许广平的“无论如何”你怎知道,“旧式思想”和“旧家庭”是原罪还是本罪?

《朱安传》提到的旧杂志《实报半月刊》《宇宙风乙刊》《万象》,我都有收存。《实报半月刊》在1936年11月出版了悼念鲁迅逝世专号,刊出了朱安的几张照片,现在我才明白,这是朱安最早公之于众的照相,应该是很珍稀的。后来唐?他们为“出售鲁迅藏书”事,专门去西三条劝慰朱安,虽然唐?写了《帝城十日》发表在《万象》上,却是没有拍照片的,但是朱安那句“我也是鲁迅遗物,你们也得保存保存我呀!”因了唐?的文章,永久地保存下来。作为一个弱者的朱安,这是她发出的最强音了,如果不算哀鸣的话。